5月5日はこどもの日、たくさん食べて大きくなぁれ!

入園・進級して1か月が経ちました。

4月当初は、涙を流すお子さんもおりましたが、新しい環境に自然と適応していく姿にたくましさを感じます。

保護者の皆様は、最初の不安な気持ちが少しはほぐれましたでしょうか。

さて、5月5日は「端午の節句」と「こどもの日」2つの行事があります。

この2つ、日にちは同じですが別の行事であることをご存じでしたか?

「端午の節句」は、中国から伝わった風習が江戸時代以降、日本で男の子の 成長を祝う日となったとされています。

5月が近づくと鯉のぼりや兜などを 飾ります。

「こどもの日」は1948年に制定された日本の祝日です。

祝日法第2条によりますと「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」という趣旨のもと、こどもの日は制定されたそうです。

どちらの行事も、我が子を大事に思う親心から生まれた日本の文化ですね。

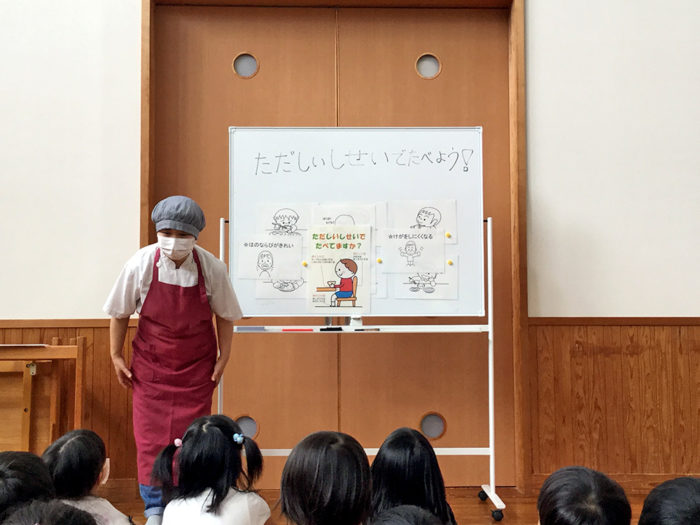

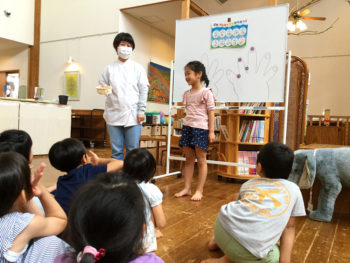

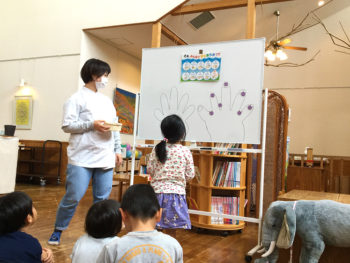

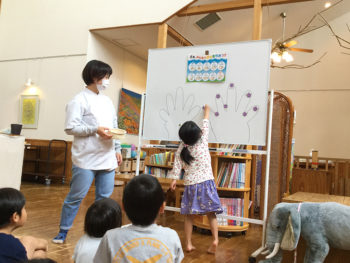

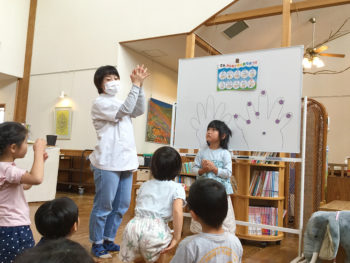

朝ご飯はどうして食べないといけないの?その理由と早寝早起きの大切さについて教えます!

端午の節句の行事食として西日本では ちまき を食べる習慣があります。

宮崎ではお隣の鹿児島に近いことから「あくまき」という名の ちまきを食べます。

中国から伝わった ちまき は、古くから邪気払いの力があるとされていたようです。

当園では、7日(火)の15時のおやつに提供します。

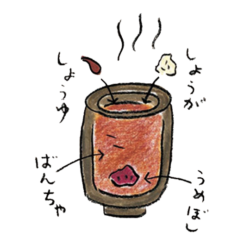

~だし編~

だしは、料理に欠かせない日本の大切な食文化です。

毎日、じっくりと火を入れておいしいだしを取り、汁物や煮物で使用しています。

みそ汁やすまし汁は、基本いりこと昆布から取った合わせだしを使用しており、メニューによってはかつお節と昆布の合わせだしを使用することがあります。

煮物には昆布だしを使用し、離乳食初期からも昆布だしで食材を煮て提供しています。

(※離乳食は、ご家庭で摂取した食材の提供を基本としています。)

※当園の「給食のこと」はこちらをご覧ください。

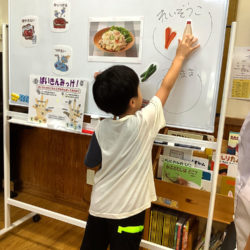

「お」大きさピッタリ

お弁当は、子どもが確実に食べきれる量を入れましょう。

完食したときに、達成感を感じられます。

<弁当の大きさの目安>

1~2歳児 350ml

3~5歳児 400~450ml

「い」彩り良く

見た目が良いだけでなく、栄養バランスも良い弁当になります。

また、食欲もそそります。

メニューを考えるときには、入れた後の彩りを想像してみましょう。

「し」主食・主菜・副菜をそろえる

主食:主菜:副菜=3:1:2 の割合で詰めると、栄養バランスが良くなります。

食べ慣れているものを入れましょう!

「そ」それぞれの調理方法で

煮る・焼く・揚げる・炒めるなど、様々な調理方法を組み合わせると、味のバランスも良くなります。

「う」動かないように

子どもたちが持ち運んでも、中身が動かないように、すき間なく入れましょう。

<食材の大きさに注意:誤飲防止>

ミニトマト、ミートボール、うずらの卵、ぶどうなど、一口で入りやすい球形のものは、4等分するなど工夫しましょう。また、ピックやつまようじの使用も控えましょう。

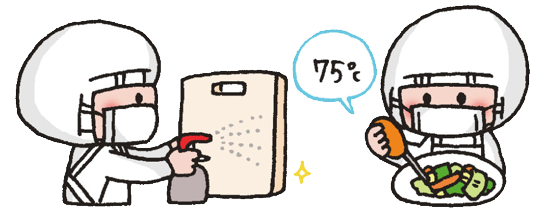

~調味料編~

~調味料編~