宮崎の太陽をたくさん浴びた、夏野菜を食べましょう!

今が旬のトマトやキュウリ等の夏野菜!ハウス栽培が盛んになり、年中食べることができますが、旬のものは特においしく、栄養価が高い特徴があります。

夏野菜には、夏に必要な水分とビタミン類がたっぷり含まれており、熱中症や夏バテの予防にも効果があります。

子どもたちは、夏でも元気いっぱい遊びますが、汗をたくさんかくと身体の調子を整えてくれるビタミンの不足が心配です。

宮崎の太陽の光をたっぷりと浴びた新鮮な夏野菜や果物と、ビタミンB1が豊富に含まれている豚肉を積極的に食べて、暑い夏を元気に過ごしましょう!

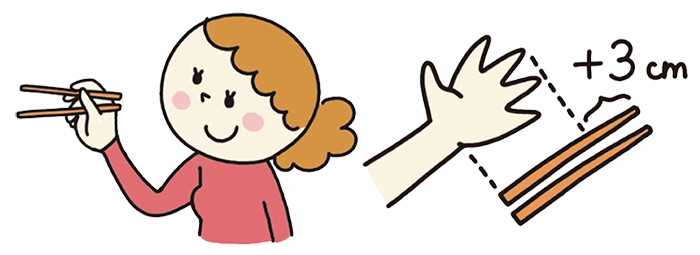

間違った姿勢は、どんな姿勢? なぜ姿勢よく食べないといけないの?

その意味と正しい姿勢について、絵を使いながら分かりやすく教えます!

7月7日は「七夕」です。

彦星様と織姫様が天の川にかかる”カササギの橋”を渡り、年に一度だけ会える日です。

七夕にそうめんを食べるのは様々な由来がありますが、織姫様がはた織りの名人であったことから、白い糸に見立てて食べられるようになったという説もあるそうです。

7日は日曜日のため、少し早いですが5日に提供します。

日曜日は、良い天気になるといいですね!

「土用の丑の日」と言えば、"夏に食べるうなぎ!"という印象ですが、実は季節の変わり目にある土用の期間中にめぐってくる丑の日のことで、少なくとも年に4回はあるものです。

2024年は、秋と冬に1回ずつ、春と夏に2回ずつ来ます。2回目は"二の丑の日”と言います。

では、なぜ夏の印象が強いのか、それは江戸時代、夏になると売れ行きの悪くなるうなぎを食べてもらうため、今でも知られている「丑の日にちなんで『う』から始まる食べ物を食べると夏負けしない」という風習を利用したとされています。

実際、ウナギには、ビタミンAや ビタミンB群が豊富に含ま れているため、食べることでスタミナがつき、 夏バテ防止効果が期待できます。また、のどや鼻の粘膜を健康に保つ働きもあり、夏風邪の予防にもつながります。

今年の夏の土用の丑の日は、7月24日(水)と8月5日(月)です。

タレご飯と共にいただくうな丼、わさびでいただく塩焼き、皆さんはどちらがお好きですか?

~調味料編~

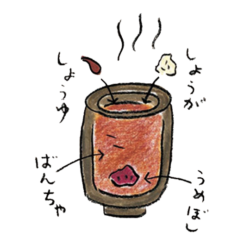

<丸島醤油>

小豆島にて昔ながらの製法でゆっくりと時間をかけて作られたお醤油です。材料は、丸大豆・小麦・塩・種麹のみで添加物は一切使われておりません。

こだわりと自信を持っている丸島醤油さんだからこそ、当園も安心して給食に使うことができます。

料理によって、濃口と薄口を使い分けています。

※当園の「給食のこと」はこちらをご覧ください。

<ちらし寿司>

<ちらし寿司>